今天我们看到的伊通河,其航运功能早已消亡。但300年前的伊通河,却是一条河床很深、水面宽阔的河流,“伊通”二字便是满语“波涛汹涌”之意。这样一条大河,在历史上,其航运功能是不可小觑的。据记载,伊通河在历史上能行驶“三丈五尺大船”,还曾为雅克萨之战运送粮草。而傍伊通河而建的长春城,因地处粮食主产区,加之地理位置和交通条件的优越,而成为粮豆集散中心。尽管后来伊通河的航运功能逐渐衰退,但也起到了很重要的作用。

对长春历史有所了解的人大多都听过一种说法,伊通河在历史上能行驶“三丈五尺大船”,还曾为雅克萨之战运送粮草。如果根据今天的伊通河水量来看,这是不可能实现的。而在清初,伊通河是怎样联通辽河和松花江水系,成为中俄雅克萨之战的运粮黄金水道的呢?

康熙皇帝的伊通河运粮计划

17世纪中后期,沙俄势力趁我国明清交替之际,不断向黑龙江流域渗透,并有向南蚕食的趋势。清康熙二十一年(1682年),康熙皇帝在平定三藩之乱、政局稳定后,决意反击沙俄的侵略行为。

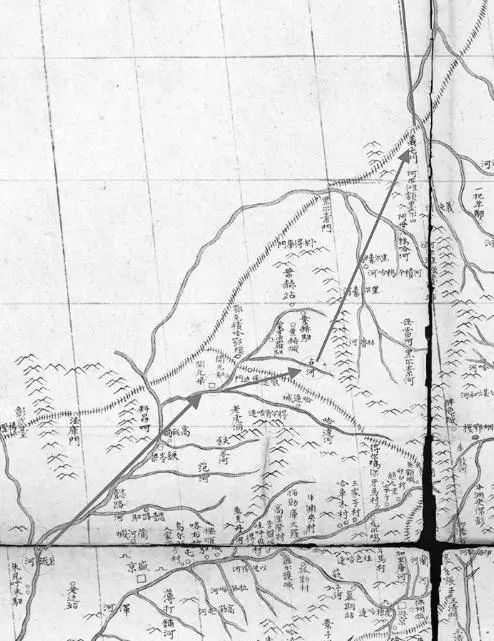

据《清实录》记载,康熙皇帝曾利用伊通河联通辽河和松花江水系,运粮支援雅克萨之战,最终取得战争的胜利。清康熙二十二年(1683年)三月,大学士觉罗勒德洪等人提议开辟松花江运粮航线,具体方案是先用船只逆辽河而上,到等色屯、伊屯门(伊通边门)附近,建立粮仓暂时储藏,再利用蒙古兵丁将军粮运至伊通河边,然后利用水运沿松花江运到吉林。觉罗勒德洪还提出运粮船的具体尺寸,即“长三丈(约10米),宽一丈(约3.3米),每船载米百石”。据《清实录》记载,最初康熙皇帝对这个提议将信将疑,他派人在瀛台和通州进行试验。成功之后又派当地官员调查辽河各段水势,看是否利于行船,其中宁古塔副都统瓦礼祜负责察看伊通河段。瓦礼祜的回复是:伊通河可行“三丈五尺”大船。这样一来,康熙皇帝心中的疑虑消除了,马上批准了这一方案。

当时,利用伊通河运粮采用的是水陆结合的方案。据康熙二十三年(1684年)《盛京实录》记载,从盛京(今沈阳)至松花江运粮,在沿途设立4个粮仓,利用春夏两季河水充盈时运粮。

伊通河航路支援雅克萨之战

据康熙本《盛京通志》记载,巨流河与伊通河段都设置运粮船只一百艘,以康熙在瀛台试验的“白剪油船”为样式,“长三丈五尺,宽七尺,高二尺五寸,每只载米六十仓石”。至此可以解开一个历史疑团,即传说中的“三丈五尺”大船,并不是指运粮船的宽度,而是指其长度。

此外,清康熙二十二年的《平罗刹方略》记载的运粮安排也佐证了伊通河为雅克萨之战运粮的事情。书中记载,命令宁古塔将军萨布素在乌拉造船五十艘,并在原来召集水手一百五十人基础上,再派乌拉猎户四百,等待伊通河冰开化,运伊屯门锡伯米,每船五十石,并派副都统穆泰将这些粮食运送至瑷珲。这说明,伊通边门粮仓达到了囤积转运粮食供给前线的作用。康熙皇帝为对俄作战,精心准备了两年之久,1685年,雅克萨之战打响,最终以清军的胜利而告终,沙俄侵略中国东北的图谋随着破灭。

此战之后,为巩固战果,清朝通过伊通河向瑷珲运送物资又持续了几年。诸多史料证明,伊通河航道支援雅克萨之战,为捍卫国土完整作出过具体的贡献。

伊通河航路助长春粮豆外销

伊通河的航运不仅在清初起到重要的作用,在长春城市形成后,对长春老城的经济和人们的生活又产生了怎样的影响呢?清代康乾之后,大量关内的农民,“闯关东”来到东北,伊通河沿岸自然成了多数人落脚的地方。长春老城——宽城子便是这样形成的。它濒临伊通河,既为沿河而居的人们水源,也便于物资的集散和经济的发展。

宽城子所处的位置,非常优越,这里不仅是富饶的粮豆产区,附近的粮豆也都在此集散。第二次鸦片战争后,营口开港,东北最主要的农产品粮豆等由此外运出口。当时的伊通河航运与清初相比,已经不可同日而语,运输粮豆最主要的是大车运输,丰水期也有船只运送,但冬日里在结冰的伊通河上,如履平地的马车运输场景,在一些记录老长春街景的图片中,至今还可以看到。据统计,在中东铁路通车前的39年中,长春经营出口的大豆及豆油、豆饼等年均约11万吨,占营口港出口量的三分之一。这其中,有一部分是借助伊通河航运运送的。20世纪铁路通车后,伊通河的航运功能再度弱化。但伊通河还是沿岸城镇连接吉林、哈尔滨等城市的一条便利水路。特别是夏天雨水丰沛时,用船运送各种物资;到冬天,河道平坦的冰面成为大车往来的通途。

伊通河航运的衰落

伊通河航运功能到了民国时期,进一步衰落。据成书于上世纪30年代的《长春县志》记载,伊通河“平时水浅至三丈,阔仅数丈,不利舟楫”。不利舟楫,不代表不能行船,而当时的伊通河上是否有从事运输的船只,船只的运载能力又如何呢?

据《长春县志初稿》记载,1921年前后,长春境内有渡口四处,分别是去往伊通县的刁家渡口、去往农安方向的新开河渡口、去往鲍家沟附近的小城子渡口、去往万宝山方向的烧锅岭渡口,而关于船的记载是“船系威乎,仅渡来往行人”。这条记载说明当时伊通河上还存在航运,长春与周围四乡能够以此联络。这里所说的“威乎”是满语小舟的意思,满族先民以渔猎为生,发明了轻便快捷的“威乎”,仅能载二三人。此时的伊通河航运与康熙时期已经不能同日而语。

对于伊通河城区段,《长春县志资料》记载,1928年前后,伊通河“平时水深不满三尺,非至春夏泛涨之际,舟楫不能通行”,说明城区的伊通河航运受到季节的影响。而城区的航运很可能仅限于在没有桥梁的河段进行摆渡。

由此可见,民国时期长春城内及周边虽有载人船运存在,但是受到季节和运输工具的限制,同时大规模的货运已经不复存在。

伊通河航运为何逐渐消亡

从行驶“三丈五尺”大船的大航运时代,到近代仅存的摆渡功能,直至航运功能的逐渐消亡,伊通河到底经历了什么?

首先,这是环境变迁的结果。康熙时期,长春一带还属于蒙古郭尔罗斯王公的放牧之地,根据《八旗通志》记载,这里“地脉肥饶,五谷皆宜,河流贯注,林木尚足采取”。这一时期伊通河流域居民不多,植被保护比较好,河水水量充足,具备较高的航运能力就不足为奇了。

但是随着清朝边禁政策的削弱,大量移民涌入伊通河所在的边外,尤其是1800年长春设治后,吸引了大量流民,荒地被大量开垦,森林草原遭到破坏。修纂于1928年前后的《长春县志资料》记载,长春“向无森林”,城市及周边所存的高大树木仅仅是大户人家或墓地为了以壮观瞻而栽种的,而河干、边壕栽种的柳条已随着土地开垦而消失。地表植被的大幅减少,不仅不能涵养河流水源,还会增加泥沙,导致河床淤积,使伊通河航运今非昔比。

其次,随着长春近代化的发展,人们采用的交通方式也发生了巨大变化。中东铁路、南满铁路、吉长铁路的出现,对航运产生了巨大冲击,导致“河运日衰”。与此同时,桥梁逐渐增多,长春与周边乡镇之间的长途汽车也开始出现。与快捷方便的近代交通方式相比,本已十分衰弱的伊通河航运明显处于劣势,故而渡口不断减少,航运这种交通方式也逐渐淡出长春人的生活。